近日,南京大学庄喆、刘斌、张荣团队联合沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)、合肥工业大学等单位,成功开发出一种在非晶衬底(如二氧化硅SiO₂、石英)上实现高质量单晶III族氮化物半导体薄膜外延生长新技术。该研究成果突破了半导体材料外延对单晶衬底的依赖,为未来材料和器件的异质异构集成开辟了创新技术路径。相关研究成果近期以“Two-dimensional buffer breaks substrate limit in Ⅲ-nitrides epitaxy”为题发表于《Science Advances》期刊。

研究背景

半导体技术的飞速发展为现代科技奠定了坚实基础,而半导体材料外延技术始终是先进半导体技术进步的核心环节之一。为了获得高质量的半导体薄膜,必须选择与生长薄膜具有特定外延关系的单晶衬底材料。传统的同质外延技术通过在相同的材料衬底上外延半导体薄膜,推动了硅产业的快速发展;而异质外延技术的发展则使得不同单晶材料能够作为半导体薄膜的衬底,为化合物半导体(如砷化镓GaAs和氮化镓GaN)在光电子与高功率/高频器件中的应用提供了重要支持。然而,这些外延技术通常依赖单晶衬底。因此,如何突破对单晶衬底的依赖,在非晶或多晶衬底上实现高质量半导体薄膜的生长,依然是一个长期存在的挑战。

为了克服这一技术瓶颈,科学家们提出了范德华外延(vdW epitaxy)新方法,利用二维材料作为中间层来打破衬底的限制,通过二维材料缓冲层重新定义外延关系,理论上可以实现任意衬底上单晶薄膜的外延生长。此前,已有研究采用石墨烯、六方氮化硼(h-BN)以及过渡金属硫化物等二维材料作为缓冲层实现III-V族化合物半导体外延生长。但由于范德华键较弱,无法在所有成核晶粒中实现一致的晶向对齐,导致晶界数量多、缺陷密度高。

重要成果

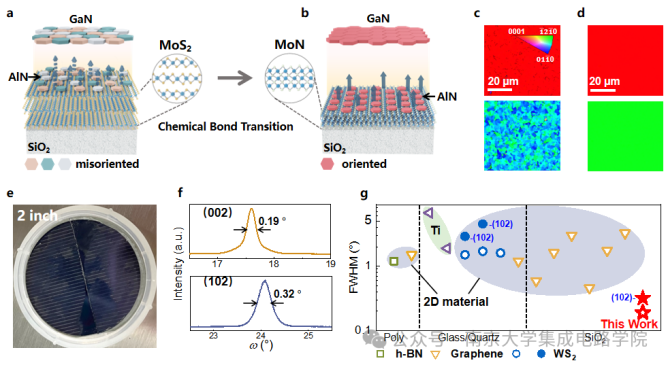

针对这一问题,南京大学研究团队同阿卜杜拉国王科技大学共同提出了创新性的“化学键转换”策略,将范德华键结合的二硫化钼(MoS2)材料转化为共价键结合的氮化钼(MoN)材料,转换后的MoN晶格取向完全继承了单晶MoS2的薄膜特性。利用这一新型MoN作为缓冲层,在非晶SiO2衬底上成功实现了取向高度一致的晶圆级单晶GaN薄膜外延生长,该GaN薄膜晶体质量与传统单晶衬底上生长的薄膜质量相当(图1)。这一策略既利用了二维材料的可转移性,又通过强化学键转换构筑了晶向匹配、易于成核的外延表面,从而使氮化物薄膜外延不再受限于单晶衬底,在非晶衬底上同样可以实现材料的晶圆级规模化制备。

图1 基于MoN缓冲层的非晶SiO2衬底上

高质量单晶GaN薄膜

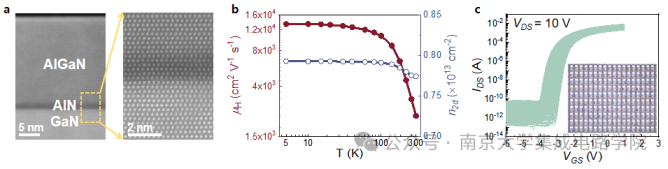

通过这一创新技术,团队进一步在非晶SiO2衬底上外延了AlGaN/AlN/GaN异质结构,在异质界面处二维电子气(2DEG)的室温迁移率高达2240 cm²V-¹s-¹,展现出卓越的电学性能。基于该结构制造的高电子迁移率晶体管(HEMT)性能接近传统单晶衬底上的外延器件表现,是国际上在非晶衬底上直接外延实现氮化镓基HEMT晶体管的首次报道(图2)。这一技术进展为III族氮化物半导体异质异构集成提供了直接外延的新方法,是高性能III族氮化物半导体光电器件摆脱衬底约束、在功能非晶基底上直接集成的全新技术方案。

图2 非晶SiO2衬底上外延的AlGaN/AlN/GaN异质结及制备的HEMT器件性能

论文信息

该研究工作由南京大学联合沙特阿卜杜拉国王科技大学、合肥工业大学共同完成。南京大学集成电路学院博士后桑艺萌、副研究员伍莹和沙特阿卜杜拉国王科技大学研究科学家徐向明为论文的共同第一作者,南京大学集成电路学院庄喆副教授、电子科学与工程学院刘斌教授、张荣教授、合肥工业大学邢琨副教授、阿卜杜拉国王科技大学Husam N. Alshareef教授为该论文的共同通讯作者。论文还得到了南京大学集成电路学院王欣然教授、丁孙安教授、电子科学与工程学院陈敦军教授、王学锋教授、陶涛副教授等的专业指导和技术细节讨论。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等基金项目的资助。

(来源:南京大学集成电路学院)