皮肤健康的“隐形杀手”——紫外线,尤其在水陆交错的滨水区域威胁更大。传统紫外线传感器难以兼顾水陆环境监测。中国科学技术大学孙海定教授团队受招潮蟹生物视觉启发,成功研发出全球首款基于水凝胶/氮化铟镓纳米线异质结的自供电水陆两栖紫外线视觉传感器。该器件突破环境限制,在空气和水下均实现130.7 mA/W超高响应度与7.7毫秒级快速响应。紫外线是皮肤健康的“隐形杀手”,而滨水区域的紫外线威胁尤为严峻。由于水面产生的菲涅耳反射效应,滨水区域的紫外线强度往往比内陆高出20-30%。更令人担忧的是,国际辐射防护协会(IRPA)的研究指出:水下活动时的紫外线暴露时常超出安全阈值,这一点却最容易被人们忽视。传统的紫外线传感器虽能在陆地或水下单一环境中工作,却无法实现“水陆无缝切换”,导致在游泳、冲浪、垂钓、滩涂作业等滨水活动场景中存在监测盲区,使人们暴露在更高的健康风险中。

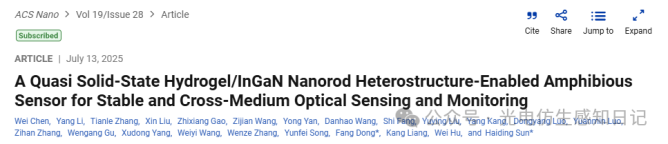

图1 器件结构示意图及SEM照片

面对这一挑战,中国科学技术大学孙海定教授团队将目光投向了自然界——生活在海岸潮间带的招潮蟹。这种神奇的生物进化出了非凡的“两栖紫外线哨兵”机制。它们拥有特殊的复眼结构,内含对紫外线敏感的视锥细胞,能够实时感知空气和水环境中的紫外线强度梯度。一旦监测到辐射超标,它们便能迅速钻入泥洞或潜入深水躲避伤害。这种高效的跨介质生物紫外感知能力,为研究人员突破技术瓶颈提供了关键灵感。孙海定教授团队创新性的使用水凝胶/铟镓氮纳米线结构器件,成功研发出全球首款水陆两栖自供电紫外线视觉传感器。突破传统设备单介质工作限制,在空气和水下环境均实现130.7 mA/W高响应度与7.7ms快速响应,精准监测复杂滨水环境的紫外线强度,该工作以“A Quasi Solid-State Hydrogel/InGaN Nanorod Heterostructure-Enabled Amphibious Sensor for Stable and Cross-Medium Optical Sensing and Monitoring”为题发表在《ACS Nano》上,中国科学技术大学微电子学院的博士研究生陈炜和硕士研究生李阳为文章的共同一作。该研究得到国家自然科学基金委的支持。

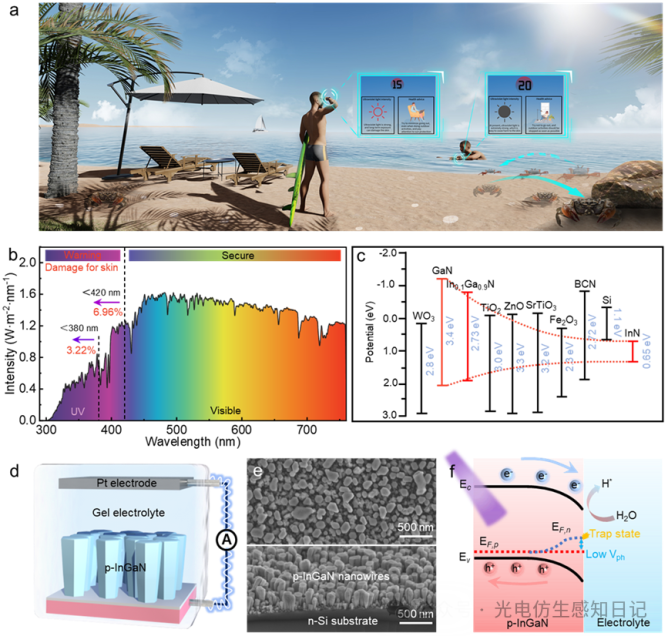

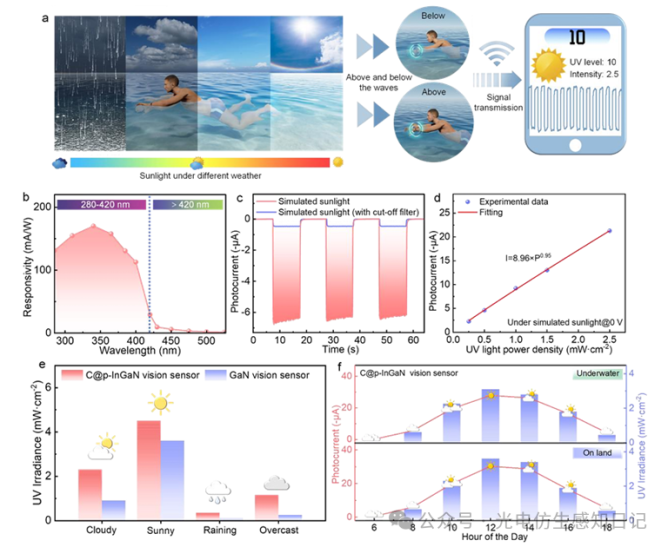

图2 器件的光电探测性能数据

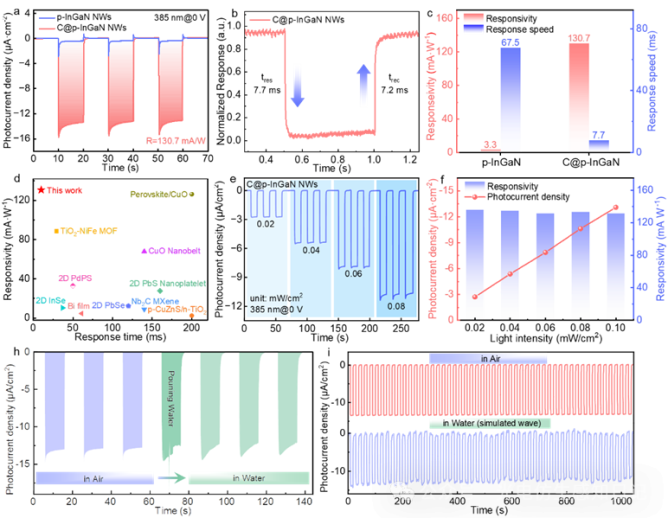

图3 器件的实际工况下的测试数据

该工作是孙海定教授团队在光电化学光探测器方向最新的成果,该团队通过分子束外延,精准调控In的含量,将InGaN纳米线带隙调至2.75eV,使其能够对280-420nm的产生较高的光响应,并且使用过超薄非晶碳层钝化技术,通过C-N/O键与纳米线表面强耦合,钝化前后器件的响应度从3.3 mA/W升至130.7 mA/W(提升39.6倍)(图2a),响应速度达7.7/7.2 ms(升/降),媲美人眼反应速度(图2b),在385nm光照下,通过调整光强进行器件光电性能测试,发现器件具有很好的光强线性度(图2e和图2f)。在使用水凝胶封装器件之后,使其具有跨介质探测紫外光的功能,并且在空气中和在水下,器件均有良好的探测效率和稳定性,在连续工作1000s的开关光测试下,性能无衰减(图2h和i)。

在实际的应用场景当中,器件对不同的天气下,以及同一天的不同时间下,均有准确的紫外光探测能力,而且不需要添加额外的滤光片,器件本身就可以对420nm以下的光有很好的探测选择性,结合器件本身自供电的特性,可以为长时间户外工作的人,或者滨海地区户外作业的人,提供长期可靠的紫外健康检测。原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c07003

(来源:光电仿生感知日记)